こんにちは。コロ助(@koro_shihoyobi)です。

ぼくはBEXAの「4S基礎講座」とアガルートの「重要問題習得講座」を主に受講して予備試験に合格できました。

※本記事ではアガルートについてアフィリエイトリンクを使用しております。

ただ、ステマは一切していません。

そんなことをしたらぼくの信用が地に落ちるからです。

アガルートの重問が良いからおすすめしていて、アフィリエイト提携できるからアフィリエイトリンクを使用しております。

その証拠にぼくが一番おすすめしている4S基礎講座はアフィリエイトではありません。

それもあり、最近予備試験のことでご相談をいただくことが増えています。

たとえば、伊藤塾生の方で

「インプットまでは良かったけど、論文が書けないから4Sを検討しています。」

「でも4Sの条文単位と伊藤塾の論点単位は水と油では?」

「4Sを受けて、アガルートの重問をされたコロ助さんはどう思っていますか?」

といったご質問をいただきました。

どうやら伊藤塾は

「論文はもがいて頑張ってください。」

みたいです。

普通にヤバいなと思いました。

もがいているうちに何とかなる人もいるかもしれませんが、多くの人は先が見えない中でもがくことができなくなると思うからです。

ただ、ぼくが最初に受けたLEC柴田孝之先生の論文講座も似たようなものでした。

なので、司法試験界のスタンダードなんだと思います。

今でこそぼくは論文がそれなりに書けます。

予備試験にも最終合格しました。

でも、最初LECを受けたときは論文が書けず、いつまで経っても論文が書けるようになる見通しすらなかったのでめちゃくちゃ苦しかったです。

「その期間は誰にでもあるよ!」

「そこが頑張りどきだよ!」

という声もありますが、そもそもその「もがく期間」や「頑張り」って必要でしょうか?

当たり前のように言われていることや伝統・慣習とかって、

「それって、そもそも必要?」

という視点がめちゃくちゃ大事です。

だって、不要なことをいくら上手くやっても意味がありませんから。

たとえば、お寿司屋さんの修行で「飯炊き3年握り8年」と一人前になるには10年くらいかかると言われます。

最初は洗い場や出前などお寿司を作ること自体とは別のことを『数年も』やらされるそうです。

素人からすると、バカらしいなと思いますよね?

それもあるのか、寿司職人を数ヶ月~半年で育てる学校というビジネスができています。

それで、ぼくが思うのは論文が最初書けないときに「自力でもがく期間」は不要だということです。

(もし最短最速で受からなくても良いという人は自力でもがくのは『修行』になって良いと思いますが。)

なぜなら、4S基礎講座を受ければ中村充先生が解法パターンを用意してくれていて、論文の書き方を超具体的に教えてくれるからです。

そのため、4Sを取れば自分でもがく必要はないんです。

実際にぼくは4S基礎講座を受けてから論文が書けるようになり、「自力でもがく」意味不明な期間は無くなりました。

「(答案を)見て盗め!」

「習うより慣れろ!」

「そういうもんなんです。」

とかそんなの普通におかしいです。

どこの職人の世界ですか。

しかも、職人の世界と違って、司法試験系は教えてもらう人が大金を払っていますし。

(ちなみに一説によると、寿司職人になるのに修業期間が10年以上かかるのは、寿司職人が増えすぎないようにわざと教えないようにしているという話もあるくらいです。)

とはいえ、ぼくが中村先生みたいに論文の書き方を教えられるかというと難しいので、みんな教えられないのをごまかしているだけかもしれません。

それだけやはり論文を人に教えるのは難しいです。

自分で書くのも難しかったんですから。

関連記事:4S基礎講座はまだ取るな!合格者が語る論パタの欠点【BEXA中村充の評判と口コミ】

それで、前置きが長くなったのですが、

「条文単位と論点単位は水と油か?」

という話ですが、そうではありません。

ぼくは条文単位の4S基礎講座と論点単位と言っていいアガルート重問講座を受講しました。

しかし、両方受講することで大きく力をつけることができました。

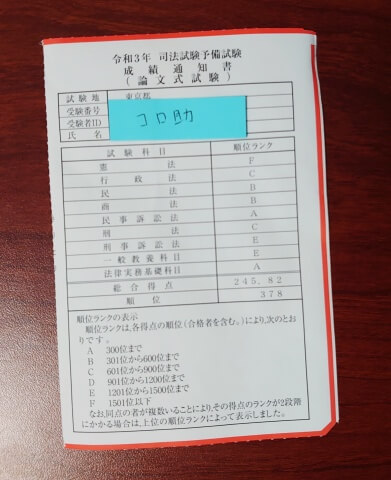

論文の成績は1500位台から3ヶ月半で合格圏に行き、その1ヶ月後の本試験も実際に合格しています。

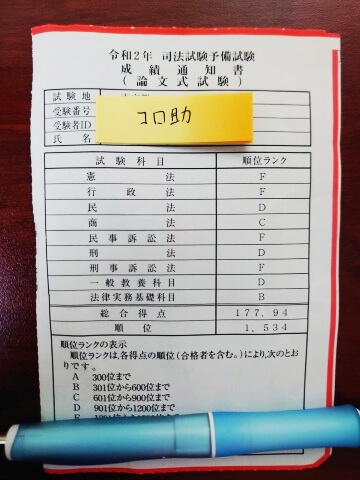

令和2年予備論文試験成績

令和3年予備論文試験成績

普段の勉強でぼくがどんなふうに問題を解いていたかというと、重問を解くときも4Sを使い、条文単位で解いていました。

しかし、それでも論点知識もちゃんと身に付けていたんです。

どういうことかというと、あくまでも出発点は条文です。

もっと言えば、以下のように当事者特定、言い分からです。

ーーー

4S

1.当事者特定

2.言い分

3.法的構成

4.あてはめ

ーーー

そして条文の文言に当てはめていく中で

「ちゃんと文言に当てはまるかな?」

とか

「この文言は抽象的だけど、具体的には何のことを言うんだろう?」

と不都合が生じたら解釈論を展開します。

たとえば、民法177条の「第三者」について、当事者以外のすべての者を含めると不都合が生じてくるので、

「当事者及びその包括承継人以外のもので、登記の不存在を主張するにつき正当な利益がある者」

と解釈する必要があります。

この解釈論が論点だとぼくは思います。

つまり、あくまでも出発点は条文で、論点はあてはめの際に不都合が出た際に出てくるものというふうにぼくは捉えていました。

こんな感じで4Sを使いながら重問を解いて骨組みの4Sに論点知識の肉をつけて、メキメキと力をつけました。

そのため、「4S」と「伊藤塾やアガルート論文講座」は相乗効果が期待できます。

ただ、4Sのほうが圧倒的に初学者にやさしいので最初は4Sがおすすめです。

※この記事を見た人は以下の記事も読んでいます。

・実際に受けた!司法試験予備試験の予備校おすすめランキング【独断と偏見で徹底比較】

あと、

「インプットは伊藤塾の先生で、論文は中村先生の4Sというのは予備校をまたぐけど問題ないか?」

といったご質問もいただきましたが、問題ありません。

というのも、中村先生の論文講義は神だと言っていいですが、インプットは個人的にはイマイチだと思っているからです。

ただ、あくまでも「初学者向けとしてはイマイチ」という話です。

ある程度学習が進んでから聴いたときは考えが全然変わり、素晴らしいと思いました。

しかも、条解講義は一般的なインプット講義とは違うので、他校と同じように語るのがそもそもおかしいのかもしれません。

また、たしかに予備校をまたぐこと自体はできればないほうが良いとは思います。

しかし、

・インプットは伊藤塾の先生が素晴らしくて、中村先生はイマイチ

・論文は中村先生が素晴らしくて、伊藤塾の先生がイマイチ

であれば、仕方がないと思います。

ぼく達受験生としては、限られたリソースの中で最適な選択をするだけです。

ちなみに、ぼくは司法書士合格後に予備試験に進んだのでまったくの法律初学者から予備試験に挑んだわけではありません。

しかし、もし法律初学者から予備試験に挑戦するなら資格スクエアの「導入期プラン」だけを取って高野泰衡先生のインプット講義を受け、その後に中村先生の論文講義を受けるかなと妄想します。

伊藤塾の6割引きで伊藤塾の元トップ講師のインプット講義が受け放題なのは大きいです。

4Sの条文単位と伊藤塾・アガルートの論点単位についてのぼくの考えはこんなところです。

(とにかく初学者は黙って4Sを取ればよいし、論文が書けない受験生も4Sを取りましょう。)

ぜひ参考にしてみてください。

>>【無料体験あり】4S基礎講座について詳しくはこちら【BEXA公式HP】

※期間限定で実施中です。

コメント

コメント一覧 (4件)

コロ助さん、こんにちは。

先日はありがとうございました。

早速で恐縮ですが、高野先生の講義について

資格スクエアと加藤ゼミナールの入門講座と迷っています。

といいますのも、高野先生が今年から加藤ゼミナールへ移られたからです。

まだ資格スクエアは2年試聴とあったので、今年ならギリギリ試聴できるかと思いますが、加藤ゼミナールは試聴が1年で値段は80,000円程度加藤ゼミナールが高くなりますが、テキストは高野先生が作られているとのこと。

私としては、高野先生→4Sを考えていますが、アドバイス等いただけたら幸いです。

よろしくお願いします。

Timさん、おはようございます。

こちらこそ先日はありがとうございました。

資格スクエアのほうが視聴期間は長いものの、基本的には加藤ゼミナールのほうがいいと思っています。

・加藤喬先生や高野泰衡先生が作ったテキストがある

・1年という限られた期間だからこそ短期集中で取り組める

(講義は基本的に見返す必要を感じないと思います)

・情報が新しい

(資格スクエアは2年くらい前の物のように思います。)

そして、ぼくは8万円の差があると思うので、自分なら加藤ゼミナールを選びます。

質問制度がないのはちょっと痛いですが、それでも加藤ゼミナールかなと思います。

また、ぼくは網羅的な問題集としてアガルートの重要問題習得講座を選びました。

しかし、加藤ゼミナールの基礎問題演習講座も良いのではないかと最近思い始めました。

そうすると、高野先生の基礎講座と加藤先生の基礎問演習で「加藤ゼミナール」で一貫指導が受けられるという意味でも加藤ゼミナールの高野講座が良いと思います。

コロ助さん、こんにちは。

4S受講生(予備試験論文に2回不合格)ですが、コロ助さんにご相談後、重問に取り組み始めました。

まだ途中ですが、不得意科目中心に取り組んでいます。

始める前は4S論パタは4-5周しただけで完璧ではないのに、重問にも手を出すのは、、、とためらっていたのですが、本当にやってよかったです。

具体的には以下のような効果がありました!

・論文を書く際に、過重問に載っている問題は(少なくともある程度は)解けるし、載っていない問題であれば、落ち着いて現場思考に取り組めるので、時間も無駄にならないし内容も充実するようになった。

・論文を書く際に、時間が余っても慌てなくなった(4Sのパターンと重問を基礎にして考えて、余るのなら仕方ない、と思えるようになった。)

・反対に、論文を書く際に、時間が足りなくなることが少なくなった(重問のメリハリが参考になったのと、重問を4Sで説いたことで4S自体の習得度が上がった)。

やまさん、こんにちは。

順調に重問を進められているようですね!

そしてやってみての効果の共有ありがとうございます!

・論文を書く際に、過重問に載っている問題は(少なくともある程度は)解けるし、載っていない問題であれば、落ち着いて現場思考に取り組めるので、時間も無駄にならないし内容も充実するようになった。

→予備論文合格者の相場における現場思考かどうかの判別がつくのが重問の良いところですよね!

・論文を書く際に、時間が余っても慌てなくなった(4Sのパターンと重問を基礎にして考えて、余るのなら仕方ない、と思えるようになった。)

→時間が足りない場合ではなく、「時間が余っても慌てなくなった」というのはあまりピンときませんが、心の余裕が出てきたのは良いことですね。

・反対に、論文を書く際に、時間が足りなくなることが少なくなった(重問のメリハリが参考になったのと、重問を4Sで説いたことで4S自体の習得度が上がった)。

→これらはぼくも実感しました!

4S×重問、最強です(^^)