こんにちは。コロ助(@koro_shihoyobi)です。

ぼくは司法書士に受かった後に司法試験予備試験の勉強を始め、現在も予備試験受験生です。

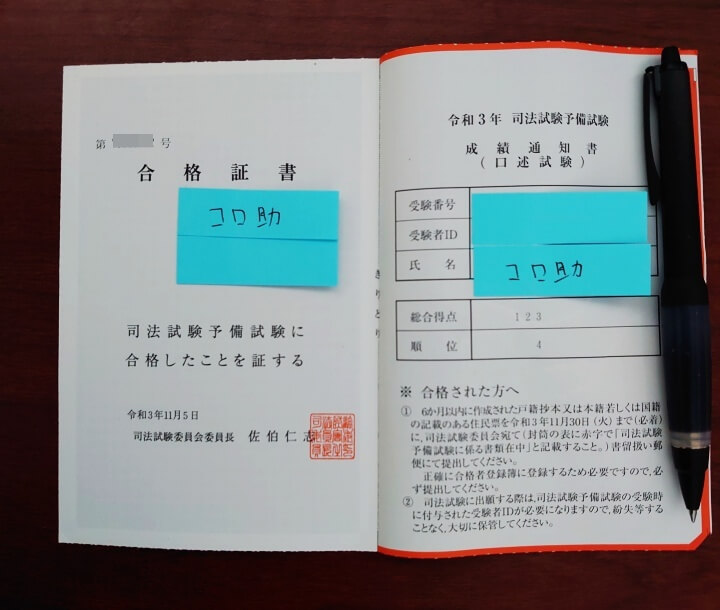

※令和3年に予備試験に最終合格しました。

※令和4年に司法試験に一発合格しました。

予備の勉強は主にTACのときから中村充先生の「4S基礎講座」を受講しています。

(ややこしいので4Aも含めて基本的に「4S」とします。)

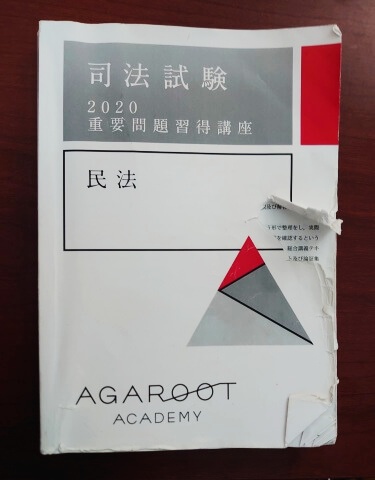

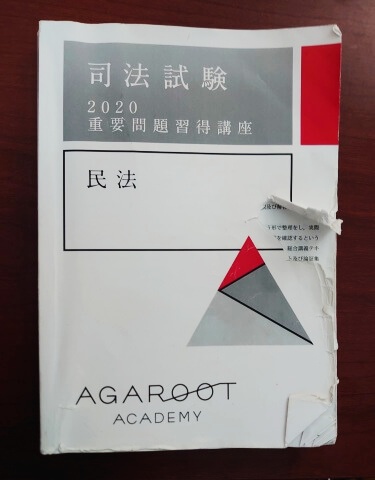

そんな4Sばかり受けていたぼくですが、アガルート司法試験講座の「重要問題習得講座」を今年の2月末から受講し始めました。

受講を決める際はすごく迷いました。

以前LECで挫折したぼくが、4Sを使わない工藤先生についていけるのか?

ってか、450問って多すぎじゃね?残り4ヶ月ちょっとでものにできるかな。。

と思っていたからです。

しかし、実際に受講してみての率直な感想ですが、ぼくは重問にとても満足しています。

重問でかなり力がついたからです。

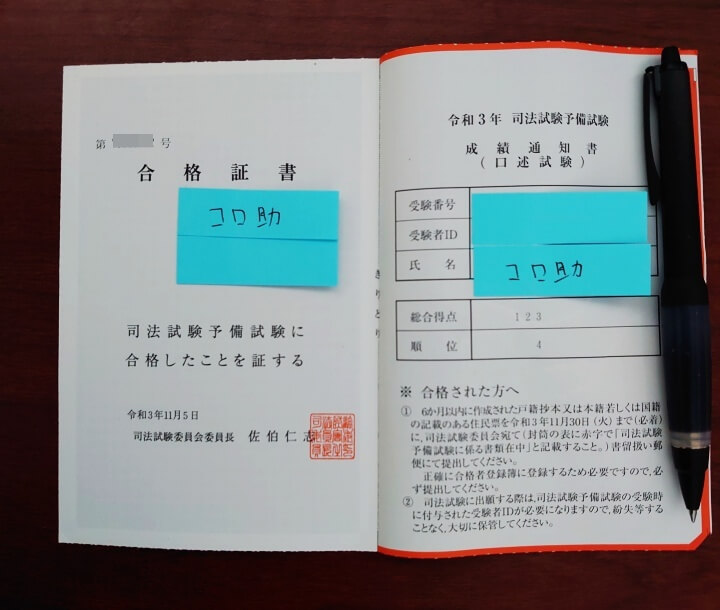

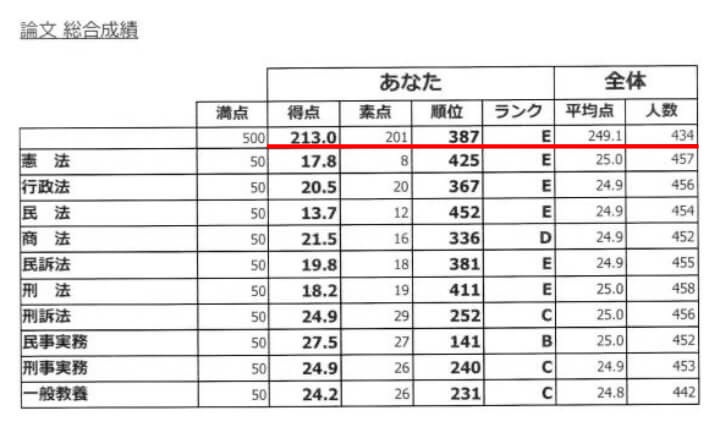

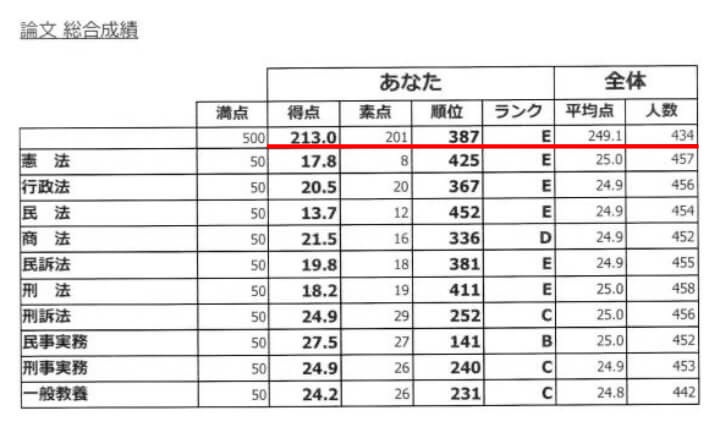

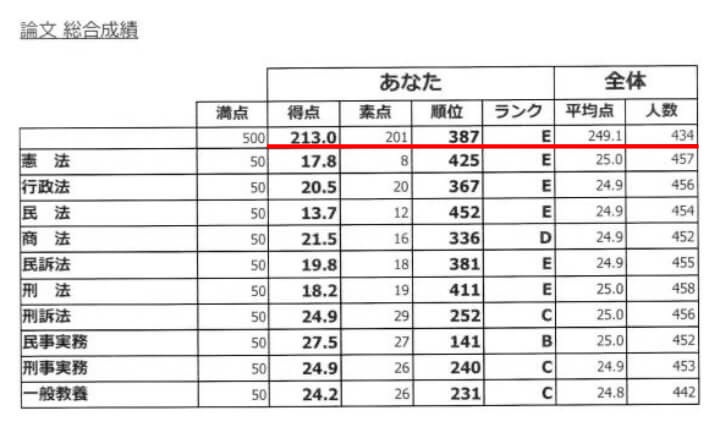

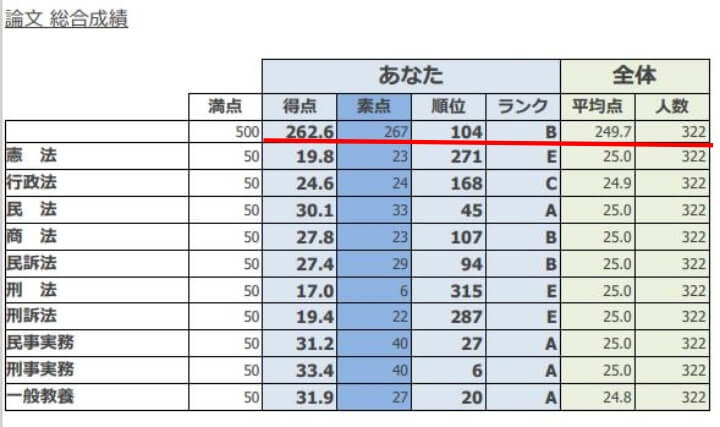

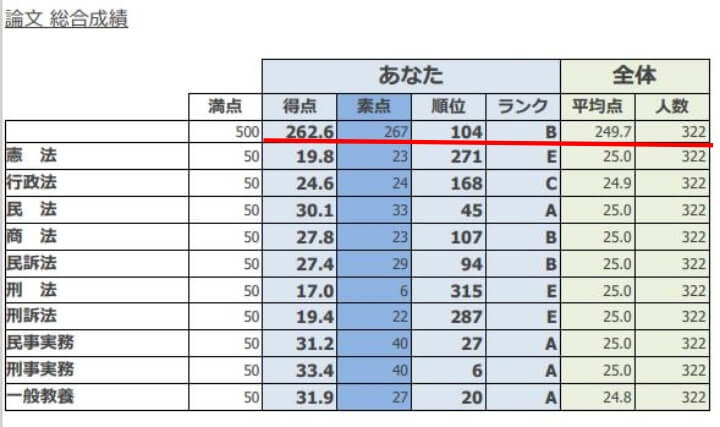

4Sばかりやっていたぼくは伊藤塾の予備試験直前模試で2年連続で最低のE判定でした。

しかし、重問に約3ヶ月半取り組んだだけで(合格推定が働く)B判定が取れました。

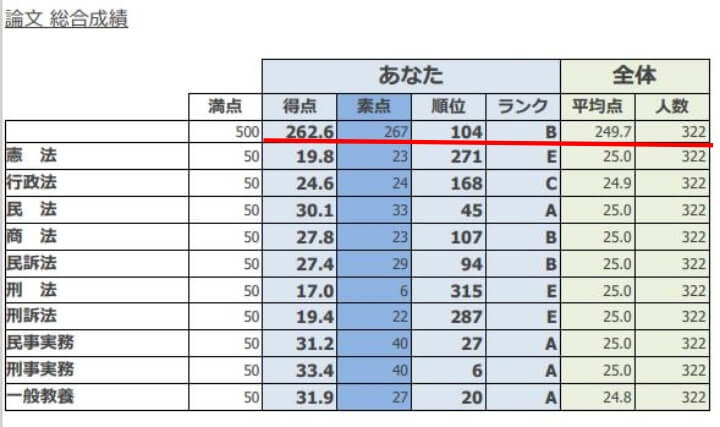

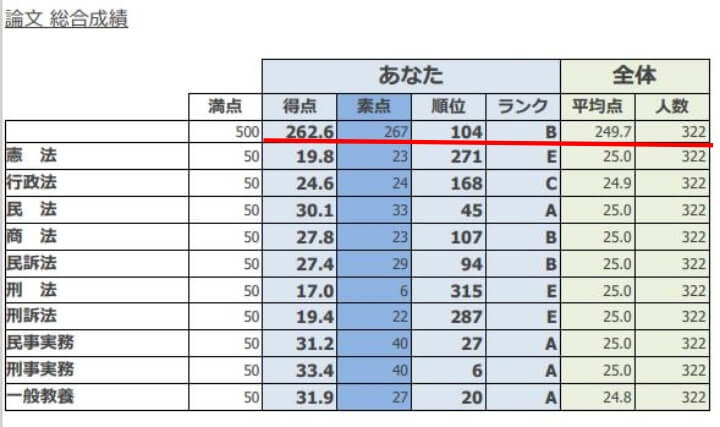

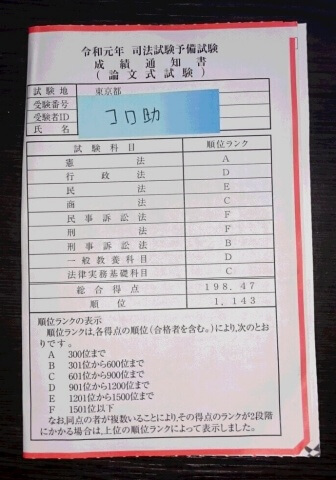

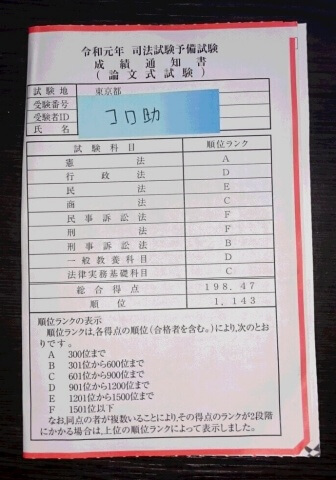

証拠画像も貼っておきます↓

●令和元年

この年の画像はありません。

ただメモによると刑訴と実務科目がDで、ほかは全部Eでした(もちろん総合E)。

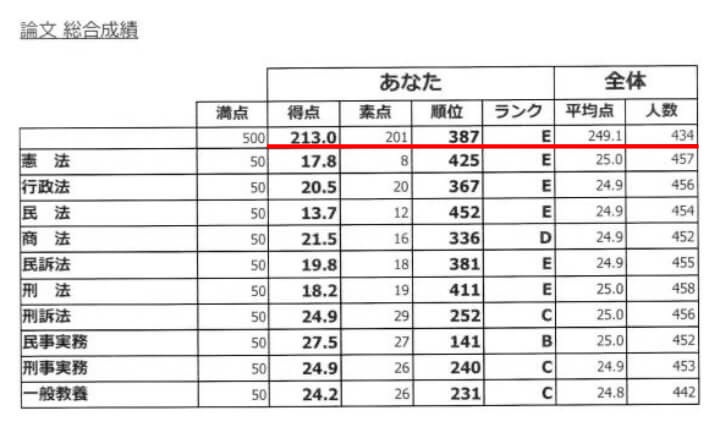

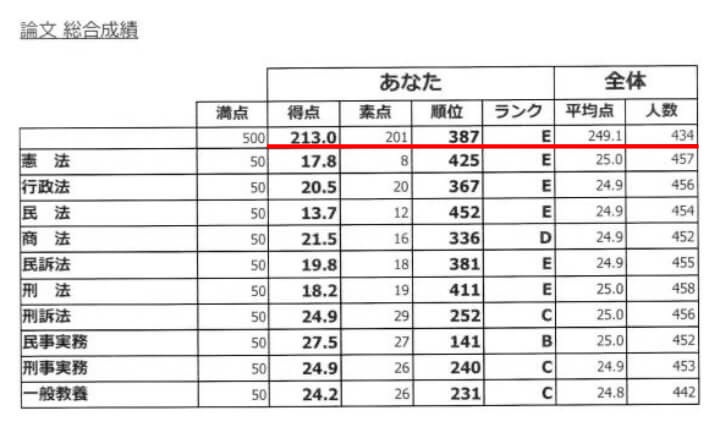

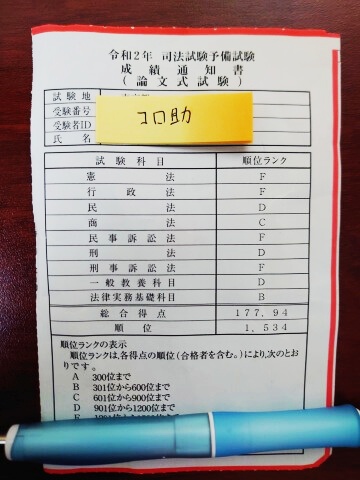

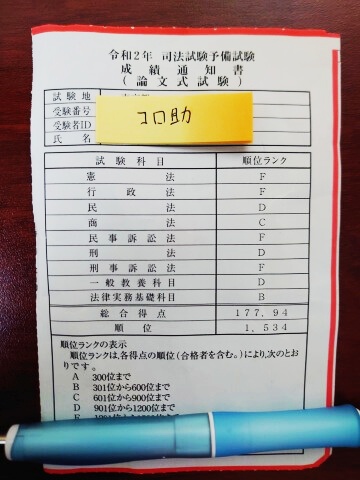

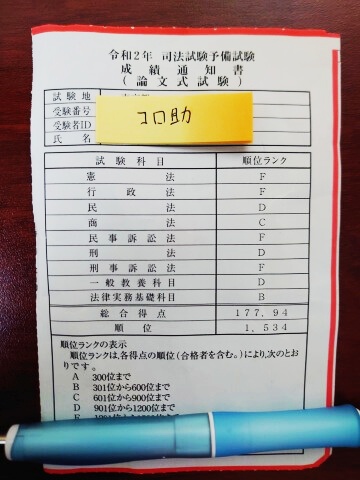

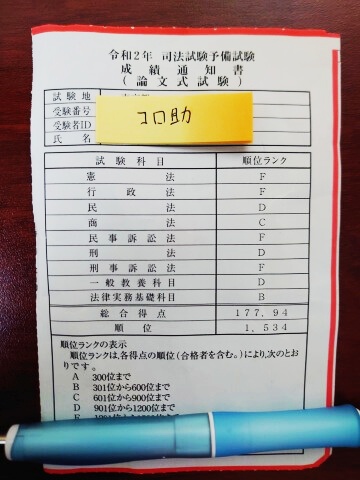

●令和2年

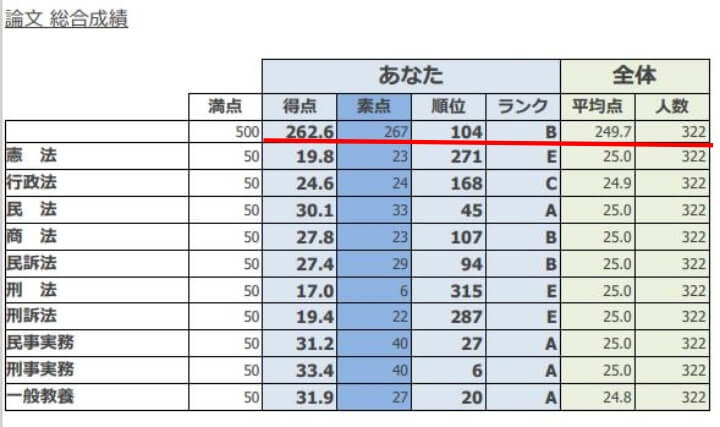

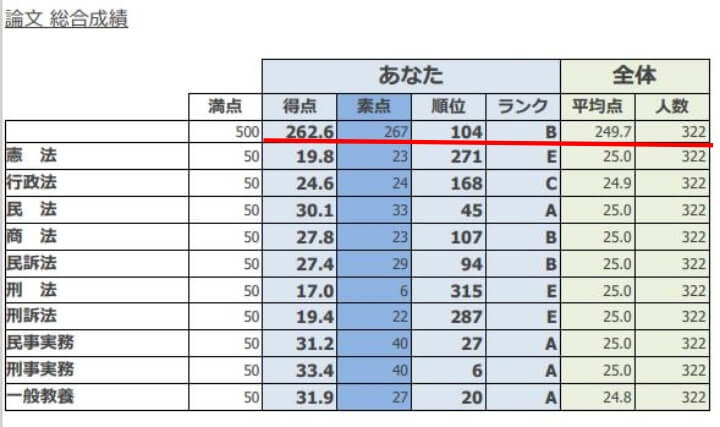

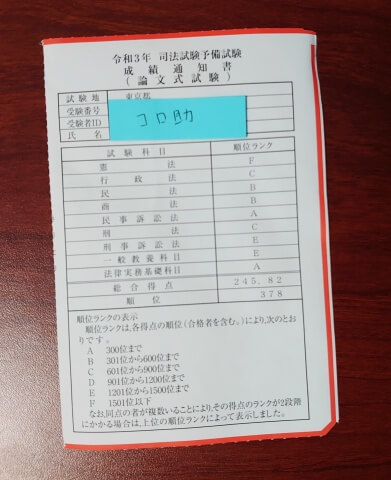

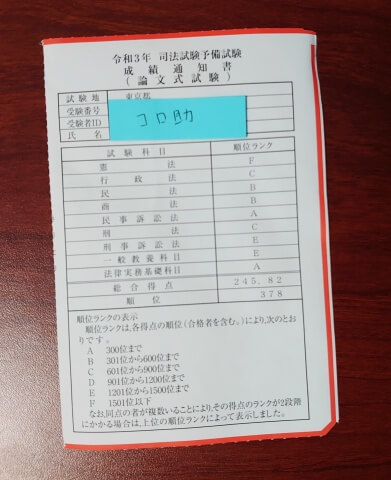

●令和3年

関連記事:実際に受けた!司法試験予備試験の予備校おすすめランキング【独断と偏見で徹底比較】

速報:予備論文試験合格!

なんと、予備論文試験に合格しました!

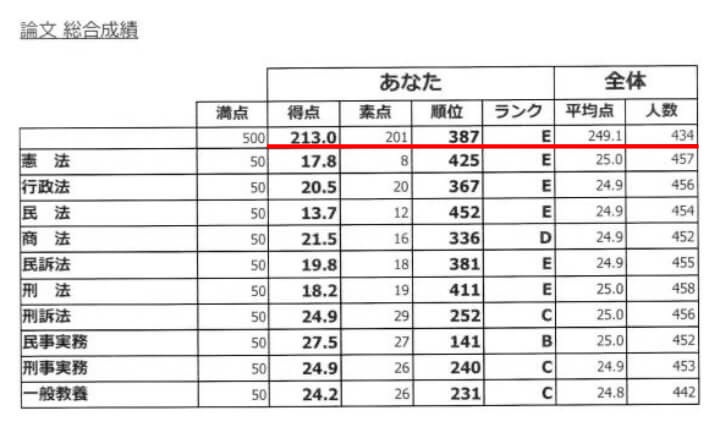

重問に取り組んでわずか4ヶ月半で、

成績が1200位ほど爆上げしました!

重問が届いたときの2月末のぼく。当時はかなり憔悴していました。

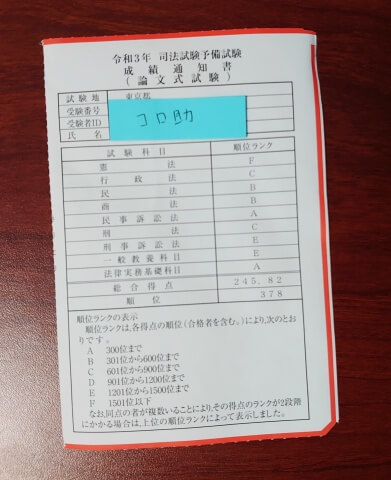

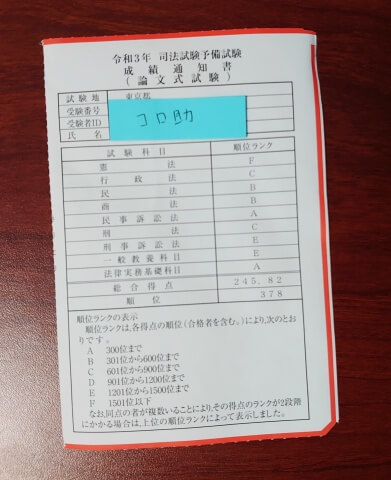

令和2年予備論文成績通知↓

令和3年予備論文試験成績通知↓

憲法:F(後述の通り、憲法だけは重問は不真面目でした)

行政法:C

民法:B

商法:B

民訴:A

刑法:C

刑訴:E

一般教養:E

法律実務基礎:A

総合得点:245.82点(合格点240点)

順位:378位(479人が合格)

令和2年→令和3年

憲法:F→F

行政法:F→C

民法:D→B

商法:C→B

民訴:F→A

刑法:D→C

刑訴:F→E

一般教養:D→E

法律実務基礎:B→A

順位:1,534位→378位

個人的に重問をやって大きく今年活きたのは、行政法、民法、商法です。

去年の行政法は設問1が意味不明でしたが、今年は重問をやっていたので対応できました。

民法と商法も重問でやったやつでしたね。

民訴は4Sの論パタが活きました。

刑法・刑訴も重問で大きく伸びましたが、ところどころ自爆したようです(特に刑訴は条文を間違える致命的なミス)。

ちなみに論文突破者という猛者しか受けない口述は4位合格でした。

下記の通り、重問はすごいところがたくさん詰まっている講座なので3ヶ月半でEからBに飛躍し、4ヶ月半で論文成績を1200位ほど上げることができました。

- 工藤先生が全講義を担当したコンパクトでわかりやすい講義だからどんどん力がつく

- 重問テキストは工藤先生が解答解説を全部作っているから迷わず学習できる

- 重問テキストは約450問の網羅的な問題集だから、重問をやっとけば怖くない

- 合格者による質問サポートで疑問点があってもすぐに解決できる

そんな質の高い重問講座が10万円ちょっとなのはかなり安いです。

ただ、

「もう1度初学者に戻ったら最初から重問講座を受けるか?」

と聞かれれば、

120%受けません。

理由は後述しますが、せっかちさんはお先にどうぞ↓

今回はBEXA4S基礎講座を受講しているぼくがアガルート司法試験講座のメインである重問講座について、「4Sと比較する視点」で話していきます。

この記事は

- 論文の勉強をしても論文が書けずに挫折した過去の自分

- 4Sで努力が報われない過去の自分

の2人に宛てたものです。

なので、ぼくと似た境遇の人は是非最後までご覧ください。

>>今すぐアガルート司法試験講座について詳しく知りたい人はこちら【アガルート公式HP】

※期間限定で30%OFFのキャンペーン中です。

※本記事ではアガルートについてアフィリエイトリンクを使用しております。

ただ、ステマは一切していません。

そんなことをしたらぼくの信用が地に落ちるからです。

アガルートの重問が良いからおすすめしていて、アフィリエイト提携できるからアフィリエイトリンクを使用しております。

その証拠にぼくが一番おすすめしている4S基礎講座はアフィリエイトではありません。

また、仮にぼくがお金に目がくらんでいるなら、アガルートの最短合格カリキュラムをお勧めしています。

アガルートが伊藤塾を食いそうな理由

そもそも「アガルート

2015年にできた割と新しい予備校ですが、今や最大手の伊藤塾を飲み込むほどの勢いがあります。

実際にTwitterを見るとアガルート生だらけです。

重問をやっている人もたくさん目につきます。

ここまでアガルートが波に乗っている一番の理由は、良質なコンテンツ(講義や教材など)を提供していることにあります。

伊藤塾や辰已など既に大きな予備校がある中で大きくなるには、予備校サービスのメインである講義や教材が良質であることが必要不可欠だからです。

良質な講義や教材は、ぼく自身がアガルートを実際に受けてみて体感しました。

「だから、アガルートは短期間でこんなに大きくなったのね~!」

と。

講義や教材について詳細は後述しますが、アガルートのメイン講座は基本的に工藤先生が講義を担当しており、重問テキストも工藤先生が解答解説を書き下ろしています。

そして、工藤先生は大手のLECで1番の講師でした。

LECで1番なら伊藤塾や辰已でも1番になれます(1番が複数いる前提ですが)。

「工藤北斗」ならなおさら1番になれるでしょう。

そんな大手で1番になれるコンテンツなのに、アガルートはコストがかからないオンライン予備校の強みを活かして受講料が格安なのも魅力的です。

アガルートのメイン講座は伊藤塾より40万円ほど安いですからね。

しかも、伊藤塾はコマ数が多くて講義を終えるのに時間もかかります。。

そのため、可処分時間が少ない社会人はもちろん、本当に力がつく問題演習(アクティブラーニング)をたくさんやりたい学生にも伊藤塾は合わないでしょう。

「『中身が同じくらい』どころか、アガルートのほうが伊藤塾よりもコンパクトな講義でゴリゴリ問題を解けることを考えたら、そりゃー最近の人は安いアガルートを選ぶわな。」

と思います。

ほかにも、サポート体制などの「新興予備校がいい加減にしがちなところ」もしっかりしているからすごいです。

アガルートは問い合わせたら返事は速いし、親切丁寧なんですよね。

また、これは「オンライン予備校あるある」かもしれませんが、学習サイトの使い勝手が非常にいいです。

そのため、勉強の継続もしやすくなります。

たとえば、受講画面がこんなふうにパーセンテージで進捗状況が一目でわかるようになっています。

最初は0%ですが、1回講義を受講すると数パーセント進むので

「おぉ!」

と気持ちが上がります。

苦しい中盤でも50%を超えると一山超えたことがわかるので、気持ちが一気に楽になります。

終盤も100%を目指して最後の人頑張りが可能です。

こんなふうに随所に学習継続できる環境がアガルートにはあります。

そんなわけで実際にアガルートを利用してみてよかったと思うのはこんな感じです。

- 高品質なコンテンツ(良質な講義や教材など)

- 親切丁寧なサポート(すごく誠実で速い)

- 継続しやすい学習システム(使いやすいし、モチベも上がる)

- リーズナブルな価格(複数講座を受講してもお財布にやさしい)

アガルートはおそらく工藤先生が

「こんな予備校があったらいいな。」

と思って作ったものなので、こんなにいいんでしょうね。

こんなに良い予備校だからアガルートは伊藤塾を食いそうなほど今来てます。

>>アガルート司法試験講座についてもっと詳しく見てみる【公式HP】

これをやっときゃ怖くない!網羅的な重問テキスト

重要問題習得講座の肝はこの重問テキストです。

講義は何だかんだ基本的に1回しか聴かない一方で、教材は何度も繰り返すからです。

そのため、教材によって力がつくので、教材の良し悪しが講座を左右します。

この重問テキストは約450問の短文問題から構成されています。

問題の難易度は予備試験より易しめです。

また、ぼくの感覚では重問テキストは「テキスト」というよりは「問題集」という位置づけです。

※教科書的なテキストは別途「総合講義テキスト」があります。

重問は450問もあるので、網羅性に優れています。

なので、重問をマスターすれば他の受験生に負けないため

「この重問をやっておけば怖くない!」

という安心感が生まれます。

だから、

「これだけで受かるのか?」

と不安になって、あれこれ問題集に手を出してどれも中途半端に終わり結局力がつかないということもありません。

ぼくにとっても重問の網羅性は本当に心強くて、

「この重問に問われていることを本番でちゃんと書ければ受かる!」

と重問ばかり繰り返しやっていました。

(今年の本試験の結果はわかりませんが、)去年・おととしと2年連続で伊藤塾模試では総合E評価だったところ、重問を約3ヶ月半繰り返した今年は総合B評価でした!

●令和元年

メモによると刑訴と実務科目がDで、ほかは全部Eでした(もちろん総合E)。

●令和2年

●令和3年

一説によると、伊藤塾の直前模試はC評価が合格ラインみたいです。

なので、重問をやることでぼくは最低ラインから合格ラインに乗ったことになります。

たった3ヶ月半で!!

(そうはいっても、めちゃくちゃやり込みました。

メリハリをつけつつ、本試験までに4周しました。

ボロボロに使い込んだ重問テキスト↓)

上記の成績は「客観」的ですが、ぼくの「主観」としても模試や本試験を解いていて

[speech_bubble type=”std” subtype=”L1″ icon=”コロ助のふつうのアイコン.jpg” name=”コロ助”] あ、これ重問でやったやつだ![/speech_bubble]

というのがたくさんあり、それで点を伸ばすことができたと思います。

(進研ゼミの漫画のような展開ですがガチですw)

一方でぼくは去年まで4Sの論パタと過去問しかやっておらず、知らないものが多くて伸び悩んでいました。

やはり、ぼくのように自分の頭に自信がない人は事前準備できるところはしっかりすべきです。

多くの受験生が事前準備している所を現場で解こうなんて無謀すぎるし、書き負けて相対評価で死にます。

「多くの受験生」といえば、今の時代はもはやアガルート(重問)受講生です。

(ぼくのようにアガルートをパック受講していなくても、重問をピンポイントで受講している人も多いと思います。)

なので、重問をやり、重問で問われている所は事前準備しておくべきです。

そして、重問や過去問で問われていないところは初めて現場思考勝負になると思います。

それでやっと合格者レベルの土俵に乗れます。

去年までのぼくは

「論パタと過去問だけ事前準備していればあとは現場でどうにかなる。」

と思っていたのでそこは甘かったですね。

それで令和2年は行政法と刑訴でFをもらって死にました。

よく考えてみると、4Sの中村先生はめっちゃくちゃ優秀です。

開成中高→東大法学部→旧司法試験合格

ですからね。

先生ができても自分はできない。

自分と中村先生の違いを認識して対策をすべきでした。

あと言い忘れていたのですが、ぼくが繰り返しやったのは重問の「論点習得編」だけです。

憲法は「高度すぎて使えない」と思ったので1周やっただけで終え、またどの科目も最後の「総合編」は一切手を付けていません。

なので、憲法以外の「論点習得編」である約360問を繰り返したことになります。

また、

「450問もあるから網羅的でいい」

と言ったのですが、ちょっと網羅的すぎる面があってCランク論点の問題はやらなくていいと思います。

ぼくはほぼ専業受験生という恵まれた環境だったので、当初はCランク論点もやっていました。

しかし、直前期にCランクもAやBと同じようにやっていたら間に合わないと思って切りました。

重問の学習を始める過去の自分には

「Cは飛ばせ!」

と言います。

ABをやるだけでも大変なのにCもやるのは学習効率が悪いですから。

ちなみにCランクかどうかは、ぼくはアガルートの論証集で判別していました。

アガルートは教材がリンクしていて使い勝手がいいです。

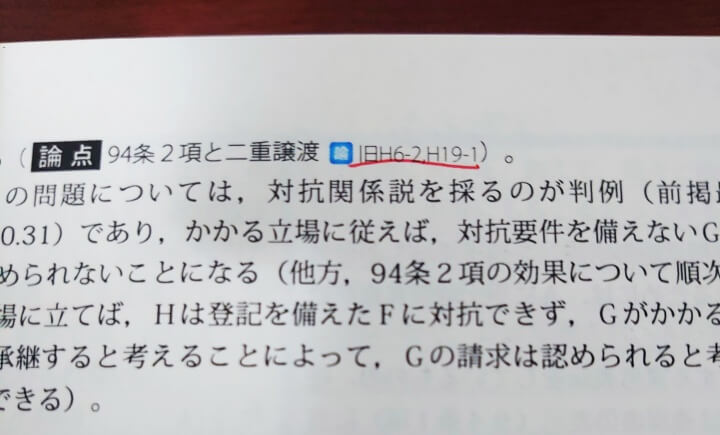

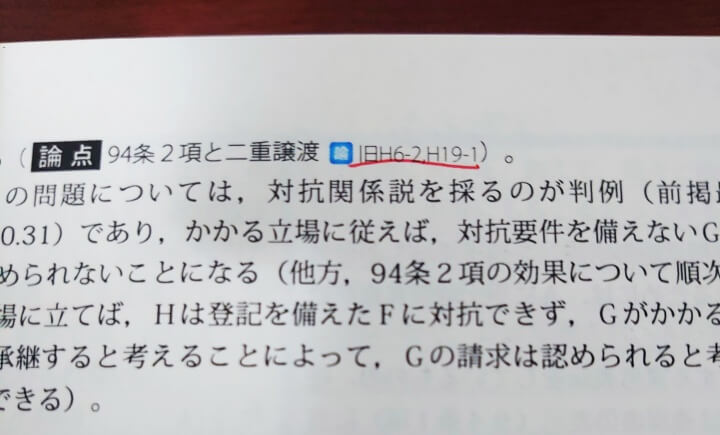

これは重問テキストの画像です。

「総合講義テキストや論証集の〇ページに同じ論点が書いてある」

というのが一目でわかります。

(論証集や総合テキストにも同じ記載があります。)

そのおかげでぼくは「テキストのページ数を書き込む」というそれ自体では力が伸びない『作業』をせずに済みました。

重問を検討している人で、さらに論証集も検討している人もいると思いますが、重問をやるならアガルートの論証集一択です。

ぼくは趣旨規範ハンドブックも迷いましたが、それだと『作業』にかなり時間がかかるのでアガルート論証集にしてよかったです。

※重問テキストと比べると論証集は使っていないのでキレイ

重問テキストが良すぎて、書き殴っていたらかなり長くなってしまいました。

このまま書いていくとわかりにくいので区切りながら、重問テキストの良いところをさらに紹介していきます。

重問テキストは工藤講師が解答解説のすべてを書き下ろし

重問テキストの解答解説はすべて工藤先生が書き下ろしています。

なので重問テキストは非常に信頼度が高く、疑いを持ちながら基本書を片手に勉強する必要はありません。

ぼくも結局基本書は買わずに済みました。

工藤先生も人間なのでミスはあり、ぼくもその点を質問として投げましたが、返事がすぐに返ってくるのでやきもきすることはありませんでした。

とにかく市販の問題集をやるくらいなら信頼のおける重問をやったほうが目の前の問題に集中できるのでおすすめです。

また、工藤先生が書いているテキストなので、

「講義中に講師が答案をディスって、受講生が加筆修正する」

なんてクソめんどくさいこともありません。

「そんな予備校本当にあるの?」

と論パタや重問をやっている人は思うでしょうが、本当にあります。

「何でこんなことを受講生がやらないといけないんだ!?」

となりますが、やはり普通におかしいです(誤字脱字は仕方がないと思いますが)。

予備校の仕事はちゃんと教材を用意して、受験生の合格可能性を高めることなのに力がつかない『作業』を受験生に課しているからです。

仮に初年度の講座で修正させることがあっても、次の年度からは修正版を作るべきです。

そのほうが予備校も長期的に見て楽ですからね。

目先のことばかり考えているから、そういう変なことが起きます。

それでアガルートに受験生が流れているというのもあるかもしれません。

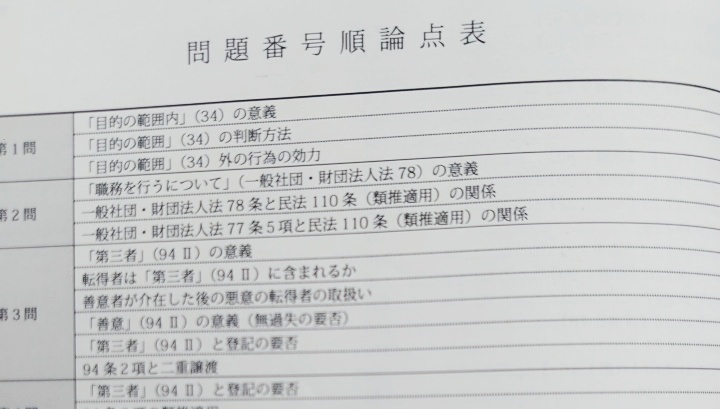

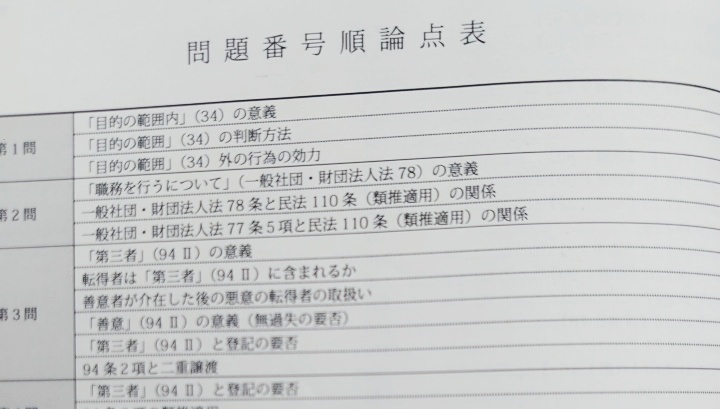

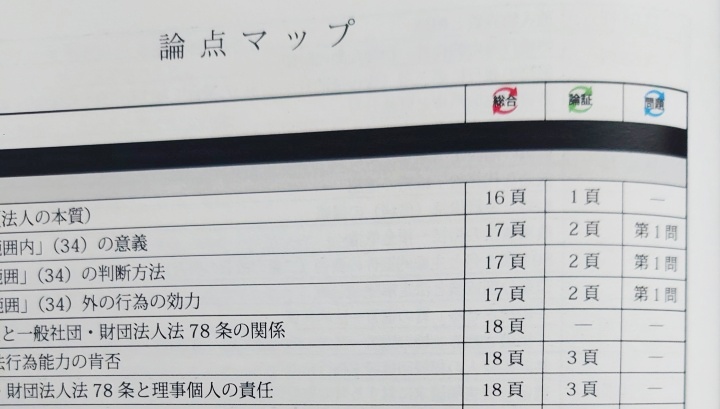

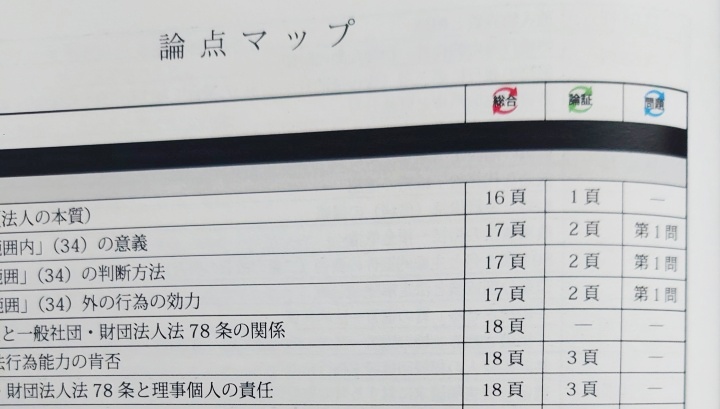

重問テキストの論点表

重問テキストの最後のほうには「問題単位」と「論点単位」で論点を確認できる表があります。

問題単位の論点表

論点単位の論点表(他の教材へのリンク付き)

重問は問題数が多いので、ぼくは

「あの論点の問題、どこにあったっけ?」

となったときに「論点単位」の表から、該当問題をすぐに見つけられてすごく便利でした。

「問題探し」という力が伸びない『作業』に時間を費やさなくて済みますからね。

テキスト間のリンクといい、重問テキストは本当に合理的です。

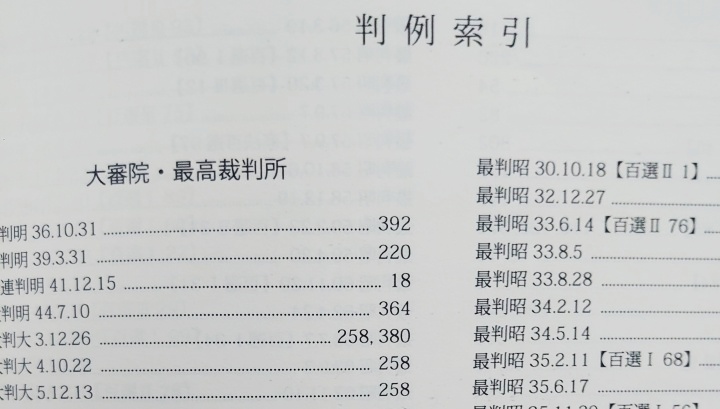

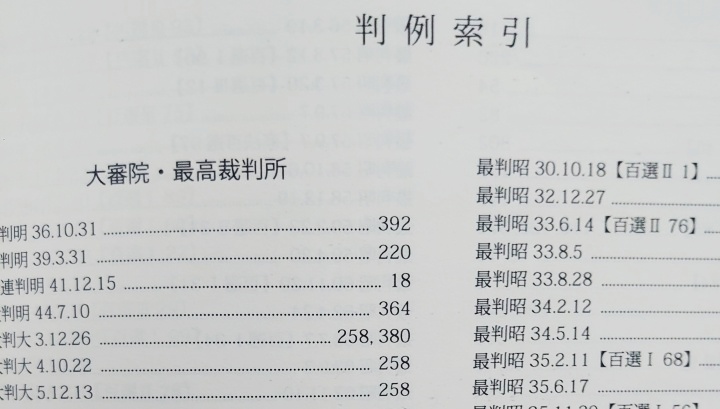

重問テキストの判例索引

重問テキストの最後のほうには判例索引も載っています。

ぼくは判例集で勉強することがなかったので判例索引をまったく使いませんでした。

でも、判例集で勉強する人にはすごく便利だと思います。

過去問出題情報の記載

重問には以下の通り問題ごとに度の過去問で出題されたのかがわかります。

なので、その問題の重要度を知ったり過去問学習と並行したりする際も大変便利です。

重問テキストの良いところまとめ

重問テキストの良いところを書いていたら長くなったので復習的にまとめます。

- 最強の網羅性だから重問をやっとけば怖くない

- 工藤先生が作ってるから安心して問題演習できる

- テキスト間リンク、論点、判例などですぐに調べられるから『作業』に消耗しない

とりあえずはこんなところです。

わかりやすくてコンパクトな工藤講師の重問講義

重問講座の講義は全科目工藤先生が担当しています。

講義は1問あたり10分程度のものが多く、非常にコンパクトです。

4S中村先生の講義に慣れていたぼくが体験講義を聴いたときは

かなり説明が短いな。

と思いました。

論パタ講義は実際に問題を解く過程を詳細に示すため、1問1問かなり時間をかけてやるからです。

そのため、どちらかというと重問講義を最初受けたときはネガティブでした。

ただ、コンパクトな講義で本当に良かったと今は思います。

ぼくが重問講座を受け始めたのは2月末です。

論点習得編の420問以上の問題を前にすれば、ほぼ専業受験生といえ、残された時間は少なかったです。

しかし、2ヶ月もしないうちにぼくは7科目の講義を聴き終えることができました。

おかげでその後重問を3周でき(計4周)、力もつきました。

伊藤塾模試で万年E判定のぼくも合格推定が働くB判定が取れたほどです。

それもこれも、工藤先生の講義がコンパクトだったからです。

仮に重問を中村先生が4Sで講義すれば、ぼくはとても4周はできなかったでしょう。

なので、必ずしも長くてプロセスを追う講義が良いわけではないと思いました。

むしろ土台を固めた受験生には重問のようなコンパクトな講義のほうがいいです。

それと、短くても要所要所をサラッとわかりやすく解説してくれる工藤先生の講義はやはりすごいです。

「工藤先生は頭いいなー。」

と思いながら講義を聴いてました。

(あと工藤先生ご本人がすごくクールですね。)

それまで中村先生の講義ばかり聴いてきたぼくにとって、工藤先生の視点で語られる講義はとにかく新しい発見ばかりでした。

同じ知識でも別の角度から解説されれば腑に落ちることもあるし、中村先生がそれまで言ってこなかったことを知るだけで点が取れる問題もありました。

なので、全科目通して重問講義でかなり力がついたと思います。

特に民訴は理解できることが増えました。

即レスの質問制度(重問7科目限定)

重問講座7科目を受講すれば質問サポートがFacebookグループで受けられます。

この質問サポートにもぼくは満足しています。

※2025年4月21日追記

現在はFacebookグループではなく、KIKERUKUN

「一般的な情報」の価値が低下している現代において、個々の疑問・悩みに答える質問サービスは、講座の根幹と言って良いです。

そこを強化して、使いやすくしているアガルートはさすがです。

(Facebookは正直使いづらかったですからね。。)

質問内容を絞り込めるのも便利です。

回答は2~3日で返ってくるから効率よし

この質問サポートでは質問を投げれば2,3日で回答が返ってきます。

ぼくはちょっと感動しました。

というのも、4Sでは中村先生の忙しさや体調不良も相まって、質問しても数ヶ月待ちはザラだからです。

※体調不良についてはBEXAからアナウンスがありました。

ちなみにTACの4Aのときは、中村先生ではなく(優秀な)合格者の方が担当してました。

それでも1ヶ月待ちくらいが普通でした。

中村先生の回答はどの合格者よりも適格だし、TACのときの合格者もすごく優秀な人であることが伝わったので

「人手が足りないみたいだし仕方がないか。」

と思っていました。

(体調不良はぼくもあるし、人のことは言えません。)

しかし、アガルートは2~3日で回答が来ます。

回答してくれるのは、講師ではなくおそらく合格者です。

でもすごく優秀な方で的確な回答ばかりです。

ただ、答えてくれるのは重問の範囲内という縛りがあります。

(重問は受講者数が半端ないので、こうやって制限を設けないと大変なことになるんだと思います。)

4Sは勉強法も含めて答えてくれるのでそこは4Sに分があります。

とはいえ、何度も言う通り回答スピードが遅いです。

そのため、回答が来る頃には自分が疑問に思っていたことも忘れるレベルで、学習効率を考えたらいただけません。

アガルートの回答はすぐに返ってくるので疑問点も覚えています。

だから、適宜疑問点を解消しながら効率的に学習を進めていくことができます。

アガルートマネオプの合格率が高いのは重問のおかげ?

アガルートのマネージメントオプション

全国平均の合格率が4.16%なのに対して、マネオプは20.29%なので約4.9倍です。

マネオプはプロ講師が受験生の学習管理等をすることで成果を上げています。

この学習管理システムは素晴らしいですが、受験生がやる教材がちゃんとしていることが大前提だと思います。

いくらしっかり勉強しても教材がちゃんとしていないと成果が出ないからです。

そして、アガルートの「予備試験1年合格カリキュラム

過去問はアガルート生だけでなく、全受験生が共通して使っています。

なので、アガルート生と他の受験生との違いは重問テキストです。

そのため、マネオプの合格率が高いのは重問テキストが大きく寄与しているとぼくは考えます。

上で何度も言いましたが、重問テキストを使ってみてぼくは力が大きくついたし、本当に優れたテキストです。

ぼくがアガルート司法試験講座の重問講座を受講しない理由

さて、ぼくは

「重問いいよ~!!」

と散々言ってきました。

実際にめちゃくちゃ満足しています。

重問を受けて本当に良かった!

ただ、多くの人、特に初学者でこれから司法試験・予備試験の勉強を始める人にはおすすめしません。

なぜなら重問は4Sの論パタ講義と違って解答プロセスを追っていく講義ではないため初学者にはわかりにくいからです。

また、重問テキストの解説は学習が進んだぼくにはわかりやすかったですが、論パタテキストのように「解答プロセス」を載せてくれているものではありません。

そのため、

ぼくが初学者で重問を取ったらついていけずに挫折しています。

なので、ぼくがこれから予備試験や司法試験の勉強を始めるなら重問講座は選びません。

ぼくが初学者だったときの話(LEC柴田講師で挫折)

ぼくが初学者だったときの話をすると、ぼくは司法書士合格後にLECの柴田孝之先生の講座を取りました。

(今思うと、解答プロセスを追わない点など柴田先生の教え方は工藤先生に似ていたと思います。)

柴田先生の入門講座を選んだ理由は次の2つが大きかったです。

- 司法書士合格者だったからめっちゃ安く受けられる!

- 担当講師がぼくでも名前を聞いたことがある柴田先生!

それで民法と憲法の講義を受けたのですが、結局どうやって論文を書いていいかわかりませんでした。

一応各科目の最初にその科目の論文の書き方講座みたいなのがありましたが、それでも論文が書けませんでした。

ぼくが論文を書けなかったのはぼくの頭の悪さも原因があります。

しかし、柴田先生の講義の再現性の低さにも原因があったと思います。

論パタ講義と比べると、解答プロセスをほとんど追っていませんでしたから。

入門講座なのになぜか「ある程度書けるのが前提」みたいな講義にはすごく違和感を持ちました。

「これでみんなついていけてるのか?」

と思うほどです。

(オンラインだったので他の受講生のことはまったくわかりません。)

おそらく柴田先生自身すごく優秀で自分はそのくらいの講義でOKだったんだと思います。

ある程度学習が進んだ今なら、ぼくも柴田先生の講義を超有効活用できるはずです。

でも、柴田先生で挫折した当時の自分のことはまったく責められません。

受講当時、論文を習得しようとぼくは真面目な姿勢で取り組んでいたためです。

さらに、当時は司法書士に合格したばかりで

「よっしゃ!司法書士に受かったし、予備試験も頑張るぞ!!」

とやる気に満ち溢れていました。

なのに、最初でこけてしまった。。

何かを始めるにあたり最初でこけると挽回が難しいです。

「もう自分はダメだ。。」

とその世界についてちゃんと知る前に自分の可能性に蓋をしてしまうからです。

実際ぼくは蓋をし、予備の勉強をやめました。

4S基礎講座の論パタ講義で再起(中村充講師)

予備の勉強をやめてしまったぼくですが、それでも「何とかならないか」と思って受講したのが中村先生の論パタ講義です。

論パタ講義のすごいところを一言で言えば、

再現性が圧倒的に高いこと

です。

どうして論パタ講義の再現性が圧倒的に高いかというと、「講義そのものが先生の答案例の再現」だからなんですよね。

中村先生は敢えて芝居のようなことをして一緒に考える機会を与えてくれ、一緒に答案を完成させていきます。

それが論パタ講義です。

論パタテキストにも解答プロセスが載っているので講義を離れてもプロセスを追うことができます。

それで初学者のぼくも

「これなら論文が書ける!」

と思えました。

そして、(柴田先生のときは最初の2科目で挫折したぼくも)最後までちゃんと論パタ講義を受講しきりました。

論文答案も一応は書けるようになりました。

この

- 最後まで論文講義を視聴し終える

- 論文答案を一応書けるようになる

ということがどんなにすごいことか、4S以外の講座を受講して挫折した人にはわかりますよね?

試験は違いますが、「司法書士試験」は最後まで受講し終えるのは2割と言われています。

予備試験も同じか、「論文試験」という特殊さから最後まで残るのはもっと少ないかもしれません。

論文答案を書くこと自体、初学者にはめっちゃ難しいですからね。

ってか、頭がいい人は伊藤塾でもLECでもアガルートでもどこでも論文が書けるようになるんですよ。

(東大、京大、一橋、早慶、その他の旧帝大など。)

そんな頭がいい人は、多くの予備校の中で唯一『合格率』でちゃんと実績を出している「マネオプ

アガルートは最大手の伊藤塾より40万も安いですしね。

とはいえ、

大多数の凡人には、ちゃんとプロセスを追ってくれる講座でないとかなり厳しい

です。

答案例とそれに毛が生えたような説明を加えられただけでは

「じゃあ、どうやってこの問題の答案を書くの?」

となりますから。

どこかの予備校で挫折したあなたも心当たりがありませんか?

ぼくは柴田先生の講義を受けても論文の書き方がわからなかったので答案例を無思考に丸暗記してましたよ。

でも、自分の記憶力の悪さから

「こんなやり方じゃ絶対無理!」

と折れました。

何度も言う通り重問講義はコンパクトなのでプロセスをじっくり追いません。

なので、(柴田先生の講座のように)

重問は初学者には難しい

です。

一方で、重問がコンパクトな講義なのは「論パタと過去問で基本を固めたぼく」にはすごくよかったです。

工藤先生が抽象度の高いことやその問題特有の具体的な考慮要素をサラッと言っても

「あ、そういうことっすね。」

「なるほど!」

と自分の中で吸収できるので、重問講義を受けるたびにどんどん強くなっていく実感がありました。

しかし、もし初学者だったらチンプンカンプンで訳が分からなかったはずです。

柴田先生のときと同じように挫折していたでしょう。

「工藤先生、こんなことをサラッと説明していてすごいw」

とかも思ってましたけど、サラッとした説明でも飲み込めるレベルに自分が達していたというのもあるんですよね。

サラッと抽象的すぎる(けど大事)なことを言われても初学者にはわかりませんから。

それに、具体的すぎる(けど大事)なことを言われても初学者だったら自分で抽象度を上げてほかに応用することができません。

ということで、

・受験生のレベルによって得られるものが違うから段階を踏んだほうがいいですよ。

・初学者には重問より4Sですよ。

とぼくは言いたいです。

総合講義300や論文答案の「書き方」はどう?

ちなみに、アガルートの「予備試験1年合格カリキュラム

順番的に「総合講義300

しかし、(中村先生の条解講義にも言えますが、)インプット講座で知識を入れても論文は書けるようになりません。

なので、「『総合講義300』があるから重問のコンパクトな説明でも論文が書ける」というのは違います。

実際ぼくは柴田先生の講義を受けていた時点で司法書士合格者で、民法の短答知識はある程度ありました。

それでも論文が書けませんでした。

また、「論文答案の『書き方』

これについて、ぼくは受講していないので何とも言えないところがあります。

アガルートのHPには

答案の流れをまとめた答案構成を参照しながら,答案作成に至る思考過程を一から説明します。

とあるので、論パタみたいな講座なのかなと思います。

そして、この「論文答案の『書き方』」を受講して重問講座に行けば、いずれも担当講師が工藤先生だから戸惑いが少なくていい面もあります。

初学者がいろいろな先生から習うとこんがらがり、よくありませんからね。

ただ、

・論パタ講義が約223時間

なのに対して、

・「論文答案の『書き方』」が約27.5時間

と10%ほどなのが気になります。

解答プロセス、つまり解法がぼくは答案作成の幹(本質)だと思いますが、講義時間が短いとそれだけ得られる解法(幹)が少ないと思うためです。

論点知識そのものを覚えても論文問題に落とし込むのは大変です。

だって、論点知識があっても、どうやってその知識を論文で使えばいいかわかりませんから。

これが知識があっても論文が書けない理由です。

さらに、個々の論点知識を拾っていけば際限がないし、汎用性もありません。

でも、解法があればその解法を基に論点知識をつなぎ合わせることができます。

解法は汎用性も高いです。

つまり、解法は幹で、論点知識は枝葉なんです。

「論文答案の『書き方』」では幹である解法が学べても時間が少ないため学べることは論パタより少ないでしょう。

また、重問では論点知識を論文演習を通してしっかり学ぶことができますが、解法は学べません。

一方で論パタは論点知識(枝葉)の網羅性はありませんが、解法(幹)をガッツリ学ぶことができます。

だからぼくが初学者に戻ったら、重問単体では受けないのはもちろん、アガルートの「予備試験1年合格カリキュラム」も多分受けません。

(マネオプ

そして、4S基礎講座を受けます。

それと、中村先生の「予備試験過去問分析講義のテキストデータ」も買います。

また、「講義」が必要だと感じたらアガルートの「予備試験 論文過去問解析講座

本講座もぼくは買いましたが、全年度分が10万ちょっとで買える安さや工藤先生・丸野先生の完全解・講義が手に入るクオリティーを考えるとコスパがかなり高いです。

重要問題習得講座を受けたから伸びたんじゃないの?

ぼくが

「重問は受けません。」

と言ってもこんなことを言われそうです。

「お前、重問を取って伸びたんじゃねーのかよ!」

「重問を最初から取ってたら今頃受かってるんじゃね?」

しかし、それは違います。

たしかにぼくは重問でめちゃくちゃ伸びました。

でも、重問で伸びたのは論パタ講義と4S予備試験過去問講義で幹を固めていたからです。

その幹、つまり土台の上に重問(論点知識)を置いたからぼくは力が伸びました。

自分の力が伸びたときの講座を称賛するのは「あるある」ですが、過度にやっていることもあると思います。

以下、たとえ話です。

お饅頭が横並びに3つあります。

「どれから食べるとお腹いっぱいになるだろう?」

と考えて、とりあえず一番右のお饅頭を食べました。

「うん、旨い!でもまだ足りないな。」

と真ん中のお饅頭に手を伸ばし、また食べました。

「おいしいな。でもまだ入る。」

そして、最後に一番左のお饅頭を食べました。

「あー、もうお腹いっぱい。」

「なぁーんだ。一番左のやつから食べていれば一個でお腹いっぱいになったじゃん。」

この話は明らかにおかしいと全員が思うでしょう。

しかし、自分の力が伸びたときの講座を称賛しすぎるのは同じようなものだと思います。

お饅頭の例のように、それまでの積み重ねがあって初めて次の物が活きることも多々あるからです。

こんなふうに(合格レベルに行くのにぼくは時間がかかりましたが、)4S基礎講座を取ったことはまったく後悔していません。

むしろまだマイナーだった4Aのときに飛び込んだのはGJとすら言えます。

そんなわけで以上が「実際に受講したぼくがアガルート重要問題習得講座を受講しない理由」でした。

4Sで受からない人が重問講座を受けるべき理由

「ぼくが重問講座を受けない理由」を長々と話してきました。

とはいえ、重問を受けないのは「最初から」は受けないのであって、論パタと過去問をある程度やったら重問に移ります。

なぜなら、論パタと過去問では論点知識の網羅性に欠け、合格は難しいからです。

実際にぼくは論パタと予備過去問をゴリゴリやってました。

しかし2年連続で伊藤塾模試はE判定。

予備論文本試験も以下のように「1,143位→1,534位」と前年を大きく下回る超悲惨な成績でした。

●令和元年

総合得点198.47点、順位1,143位

●令和2年

総合得点177.94点、順位1,534位

また、「論パタと過去問だけ」で受かった人はかなり少ないと思います。

そうやって言っている情報発信者を1人知っているかどうかというレベルです。

それもそのはずで、論パタと過去問だけでは論点知識をちゃんと網羅できていません。

だから、相対評価の試験で合格レベルの受験生が知っていて事前準備していることでも、「自分は現場で考える」ということになり書き負けたり、論外なことを書いたりしてしまうわけです。

論外なことを書けばびっくりするほど点がつきませんからね。

「結構書いたはずなのに。。」

となりますが。

そんなわけで、

重問に載っているABランクは抑えないと頭が良くない限り、4Sだけでは合格はかなり難しい

とぼくは考えます。

とはいえ、網羅的な問題集であれば、正直重問でなくてもいいとは思います。

論パタは4Sの解法を学べる唯一無二の存在ですが、重問のほかにも網羅的な問題集はほかにもあるからです。

伊藤塾なら問題研究があるし、LECにも同じような問題集があります。

市販本でも伊藤塾の『試験対策問題集』や辰巳の『えんしゅう本』、早稲田セミナーの『スタンダード100』などが出版されています。

ただ、何度も重問のすごいところを言ってきた通り、網羅的な問題集の中で重問を選ばない理由がありません。

- 工藤先生が書いているから迷わず勉強できる

- 工藤先生の講義がついているからわかりやすい

- 450問という圧倒的網羅性だから安心して勉強できる

- 質問すれば2~3日で答えが返ってくるから疑問を解消しながら進められる

- テキスト間リンク、論点、判例などですぐに調べられるから『作業』に消耗しない

- なのに、10万ちょっとの安さ

たとえば、網羅的問題集である『問題研究』を教材として使う伊藤塾の「論文マスター 法律基本科目」は約35万円もします。

この論文マスターは論証集もついていますが、重問に論証集の講座をつけても13~15万円程度です。

ぼくはアガルートと伊藤塾で20万も差はないと思うし、講義がコンパクトなぶんたくさん問題を解けるので4Sを終えた人には重問のほうが断然いいです。

また、市販の問題集は安いですが、信頼性に問題があることがあります。

さらに講義がないうえに、わからないところがあっても質問できません。

だからめちゃくちゃ調べた結果、ぼくの中で網羅的な問題集は重問一択だったし、実際に重問を選んでよかったです。

重問でガッツリ論点知識をものにできました。

論点知識は枝葉じゃないの?

ちなみに、さっきぼくが重問を受講しない理由として、「論点知識は枝葉」と言いました。

しかし、幹か枝葉かというのは相対的で、解法のほうが論点知識より大切という話です。

とにかく論点知識をある程度網羅しておくことが合格には超重要です。

「知識」の重要性は4S生のあなた自身が一番感じているのではないでしょうか?

基本的な「知識」があるから、それを基に本試験のひねられた問題で「思考」できます。

逆に言えば、基本的な「知識」がないと「思考」が困難だし、「思考」できたとしてもムダに時間がかかります。

ムダに時間を食うのは時間が無い本試験では命取りになります。

だから論点知識は超重要なんです。

そして論点知識を習得する問題集として一番良いのが(何度も言う通り)重問です。

論パタにしても重問にしても、ぼくはいつも「一番良いやつ」を選んでいます。

関連記事:4Sの条文単位と伊藤塾やアガルート等の論点単位は水と油?司法試験・予備試験初学者はどうするか。

重問をやらなかったせいでぼくは1年死にました。

コロナで試験が延期になった中で身も心も削ってぼくは必死に勉強しました。

人生初の精神科にも行きました。

そうやって頑張って頑張って勉強して、それでも散々な成績でした。

「大した脳みそ持ってないくせに」

と侮辱も某司法試験講師にされました。

なので、重問に出会うまでぼくは本当にしんどかったです。

重問が届いたときの2月末のぼく。当時はかなり憔悴していました。

しかし、重問をゴリゴリやることで以下のように3ヶ月半で一気にEからBに伸びました。

●令和元年

メモによると

- 刑訴と実務科目がD

- ほかは全部E

- 総合E

●令和2年

●令和3年

そして論文本試験では重問で得た知識や思考力を武器に暴れまくり、4ヶ月半で約1,000人追い抜いて大逆転合格を果たしました。

令和2年→令和3年

憲法:F→F

行政法:F→C

民法:D→B

商法:C→B

民訴:F→A

刑法:D→C

刑訴:F→E

一般教養:D→E

法律実務基礎:B→A

順位:1,534位→378位

こんなふうにぼくは重問で飛躍しました。

ただそれだけに、重問をもう1年早くやらなかったことをひどく後悔しています。

何が辛いって、失われた日々は戻ってこないこと。

(今年受かっていないにしろ、)1年重問を早くやっていれば、合格まで1年間は縮められた。

お金だってたくさん稼げた。

楽しいこともできた。

人生100年時代。

ぼくにとって1年はすごく長いです。

だって、たった1回しかない人生の100分の1だから。

しかも超貴重な20代の1年。

そんな貴重な1年なので、もっと遊びたかったし、いろんな挑戦をしたかったです。

たくさんのチャンスも不意にしました。

そんなやりたいことを我慢する一方で、頑張って勉強しても成果は出ません。

だから、

「受かりたいならもっと頑張れよ。」

「後から後悔するぞ。」

「いつまで拗らせてるんだ。」

「お遊びでやってんのか。」

などと某司法試験講師に罵られてもヒザをついてやり過ごすしかありませんでした。

とにかくそんな苦しい日々に貴重な人生、命を費やしたことをぼくはひどく後悔しています。

でも、誰も悪くありません。

重問の必要性に気づけなかった自分に腹が立つだけです。

とにかくぼくと同じ後悔をしないために、4S生は4Sに凝らずに重問もやってほしいです。

>>重要問題習得講座について詳しくはこちら【アガルート公式】

【動画】4S生が3ヶ月半で1500位から予備試験に合格する方法

動画を撮ったのでよかったらご覧ください。

対象は4S(論パタと過去問)をやりきった人です。

重問を使って短期で成績を爆上げさせる方法を超ロジカルに語っています。

【動画】4S生でコロ助個別指導受講生のやまさんが重問で伸びた

ぼくと同じように4S基礎講座を受講し、五里霧中だったやまさん。

やまさんはぼくの個別指導を受け、重問も受講し、前代未聞の予備論文1200から2桁合格を果たされました。

フルタイム勤務で「たった1年」でこの伸びですから、とんでもないことです。

本動画もぜひ参考にしてみてください。

文章ベースの合格体験記はこちらです。

>>【予備試験受講生実績】五里霧中の4S社会人が1年で予備論文2桁合格!【コロ助×やまさん】

4S生の重要問題習得講座の使い方

ぼくが過去を後悔しているのを知っても重問に踏み切れない4S生も多いと思います。

そこで、「3ヶ月半でEからBに持っていったぼく」が重問講座をどう使ったか解説します。

(なお、ぼくは「ほぼ専業受験生」でした。)

重問の問題数多すぎる問題(余裕で減らせます!)

まず重問を躊躇する理由として、450問というヘビーな問題数にあるでしょう。

ぼくも

「こんなにたくさん問題が載っている問題集をやり切ることができるのか?」

と思いました。

しかし、ご安心ください。

重問に取り組む目的意識を明確化することでやる問題は絞られます。

4S生としては4Sで足りていない論点知識を網羅するために重問に取り組みますよね?

なのでぼくの場合、「総合編」は飛ばして「論点習得編」だけをやりました。

また、Cランク論点の問題もぼくはやりましたが、今思うとだいぶ細かいので時間を巻き戻せたらCランクはやりません。

やるとしてもABをちゃんと習得してからです。

そして、憲法は高度すぎて再現性が皆無なので、講義は聴いたけど回しませんでした。

ぼくは今年は重問で6科目を回すのにいっぱいいっぱいで憲法対策をあまりできませんでしたが、やるなら新司法試験がいいと思います。

さらに、重問には「論パタと被っている問題」や予備過去問もあるので場合によってはその問題も飛ばすことが可能です。

(ただ、ぼくはそれらの問題からも学ぶことがあったので繰り返しやったりやらなかったりしていました。)

こんなふうにやる問題を絞れば450問の重問が300~350問に収まります。

それに加え、重問の講義は論パタ講義よりかなりコンパクトです。

1つの問題で講義が10分ほどです。

だからスキマ時間も有効活用できるため、忙しい人でも少しずつ進めることができます。

しかも、重問の問題、特に刑法は本当に1論点の問題でサクッと終えられるものが割とあるので意外と時間がかかりません。

こんなふうに重問は講義が短いしすぐ終わる問題もあるので、やる問題を絞ったら2ヶ月で1周して、4ヶ月ちょっとでメリハリをつけながら計4周を終えました。

(なお、ぼくは「ほぼ専業受験生」でした。)

ちなみに、450問から大きく減ったとはいえ、

「300~350問の知識を覚えないといけないなんて大変すぎる!」

と思う人もいるかもしれません。

でも、4S生なら大丈夫です。

ぼくの場合LECで学習開始した当初は書き方がわからなかったので、答案を全部覚えようとしていたのは先ほど話した通りです。

それで、覚えることが膨大過ぎて無限の道に思えて絶望しました。

しかし4Sで処理できれば、答案の中で覚えることは規範や趣旨・理由など限られてきます。

しかもアガルートの論証集なら規範や趣旨・理由の中でも重要個所を太くしてくれているので、なお覚えることが絞られます。

だから覚えることが無限なんてことはないし、A,B論点の限られた知識を抑えればいいので万年E評価のぼくでもある程度何とかなりました。

(とはいえ、覚えるのがクッソ大変だったのは確かです。)

そうやって一応AB論点を抑えたのですが、本当の意味で完璧にするのはできなかったです。

ただ、完璧にまで行かなくても予備も司法試験も合格に行けるのではないかと考えます。

4Sを使わない工藤講師についていけるのか?

ぼくみたいに4Sばかりを受けてきた人は4Sの解法を使わない工藤先生の講義であることを不安に思っている人もいるはずです。

ぼくも実際そうで、重問に決める際の一番のネックが

中村先生の解答・解説がないこと

でした。

でも意外と何とかなるし、むしろ工藤先生の講義がめっちゃいいと思いました。

それはやはり論パタと過去問で土台・幹をキッチリ作っていたからです。

何度も言う通り、工藤先生は解答プロセスをほとんど示しません。

ただ、ぼくは論パタでプロセスは基本的に網羅していたので、工藤先生に

「もっと詳しくプロセスを説明してよ!」

とは思わなかったし、説明もわかりやすかったです。

むしろぼくは時間が無くて

「早く早く!」

という感じで、工藤先生もビシッと要点を伝えてくれたのでぼく的に最高でした。

「ここは解説するところがほとんどない。」

と言って数分で終わった講義もあります。

それに、中村先生とは違う角度からも説明してくれるので中村先生ではよくわからなかったことで腑に落ちたこともたくさんあります。

それでぼくはどんどん伸びました。

そんなわけで、4S生にとって工藤先生の講義は恐れるに足りません。

工藤北斗講師は民事系に弱い?

ネットの評判で

「工藤先生は民事系に弱い」

みたいなのがあったのですが、ぼくはまったくそう思いませんでした。

むしろ民訴は特に伸ばしてもらったと思います。

ただ、憲法は合わなかったです。

判例を意識した工藤先生の書き方だとかなり点が入るのでしょうが、再現性が乏しく、高度すぎて「使えない」と思いました。

とはいえ、憲法も講義を1周させたのは良かったです(人権だけ)。

工藤先生の考えに触れ、特にあてはめ部分が強化されたと思います。

重問講義のサンプルは公式HPで全科目見れるので、もし心配な人はどうぞ。

>>重要問題習得講座のサンプル講義を視聴する【アガルート公式HP】

4S生が重要問題講座で花開く理由

「4S以外の人が4Sを受けて伸びる」というのは割と聞きます。

そして、「4Sのぼくが重問を受けて伸びた」のは同じ話だと思います。

「解法」と「知識」が合わさって初めて伸びたということです。

4S以外の予備校の人は解法(幹)がしっかりしていないから、持っている知識を活かせません。

4Sで解法を学ぶことで、これまで持っていた知識を活かせるようになり、その人は花開くんです。

(だから伊藤塾やアガルートで芽が出ない人は4Sを受けてほしいですね。)

ぼくの場合は逆で、解法はある程度ありましたが、知識が4S以外の人と比べると全然でした。

しかし、重問を通して知識をつけることで花開きました。

また、ただの論証暗記ではなく、重問で問題演習を通して知識を落とし込んでいったのも大きかったです。

ぼくは当初、論証集で論点知識を抑えていけばいいと思っていました。

でも論点知識を得るだけでなく、ちゃんと問題もどんどん解いていきたかったんですよね。

そうすると、論証集と問題の両方をやらないといけません。

といっても、残された時間で両方をやるのは無理です。

そこで、重問をやることで「問題を解きながら論点知識を得る」という一石二鳥の方法を選びました。

論文問題を解く中で得た知識は「論文で使える知識」になるし、問題を解くことで「解法」を忘れないし、論文試験に必要な「思考」もちゃんとできます。

ということで、ぼくは「解法」も「知識」もどっちも大切だと思います。

4S生は解法を習得したら、次のステージとして重問に進んでください。

>>4S基礎講座はまだ取るな!合格者が語る論パタの欠点【BEXA中村充の評判と口コミ】

アガルート重要問題習得講座の料金(コスパ最強!)

重問講座

| 通常価格 | 割引価格 | |

| 4S基礎講座(まずコレ!) | 268,000円 | 238,000円 |

| 重問講座 | 107,800円 | 97,020円 |

| 重問+論証講座(ぼくのおすすめ!) | 154,330円 | 129,195円 |

4Sも重問もですけど、この内容でこの料金は本当にコスパ最強です。

論証集講座

アガルート司法試験講座に迷ったら受講相談!

アガルートの司法試験講座を受けるにあたって受講相談はしたほうがいいです。

受講相談でプロの講師と話すことで本当に必要な講座を取捨選択でき、効率的に学習を進めることができるからです。

ぼくは令和2年度の予備論文成績が来て絶望し、どうしようかと迷っている2月に「重問が良い」と合格者や友人から聞いたりネットで見たりしていました。

それでほぼ重問にしようと思っていたのですが、それでも踏ん切りがつきませんでした。

ずっと4Sでやってきたぼくです。

しかも、残り期間は数ヶ月。

4A司法試験過去問分析講義のDVDを持っていたので、中村先生がおすすめしている新司法試験過去問をやる道もありました。

そのため、

「ここで4Sから重問に方向転換していいのか?」

と迷いが生じていたんです。

それで一人では決めきれず、アガルートの無料受講相談をスカイプで受けました。

事前に超長文のメールを送って、受講相談ではたくさん相談に乗ってもらいました。

ぼくが論パタと過去問を何周もしていることを伝えたら

「そんなにやっているんだったら、中村先生の方法を変えないほうがいいよ。」

と言われました。

そのときぼくは本当に涙が出そうになりました。

「ぼくの頑張り」を肯定してくれたように感じたからです。

ネットで情報発信をしていると誹謗中傷がつきものですが、あまりにも当時は「ぼくの頑張り」を否定することを言われていたのでぼくはものすごく精神的に参っていました。

そんな中で救われましたね。

また、ぼくは4Sのインプット講義である条解講義を最初から最後まで聴くということをしたことがなく、このままインプット講義を聴かないまま行っていいのか不安でした。

絶対的に知識が足りないと思っていましたし。

それでインプット講義を取ったほうがいいか相談したのですが

「○○さんにインプット講義は必要ないと思います。」

と言われました。

「それより問題を解いたほうがいいです。」

と。

ぼく自身インプット講義を聴くより問題を解いたほうがいいと思っていたので、ここでも背中を押してもらい安心できました。

アガルートには「総合講義100

アガルートは本当に誠実です。

ちなみに、今回受講相談に応じてくれたのは谷山政司先生です。

当時ぼくはどうしようもなく落ち込んで迷っていました。

そんな中で、経験と実績のある谷山先生とお話しできたのはぼくにとってはすごくすごく大きかったです。

そんなこんなでぼくに足りないのは重問のような問題集だと確認でき、重問講座(とついでに論証集)を取ることを決意して、受講相談後に速攻で申し込みました。

そして、4Sの処理手順で重問を解きまくりました。

その結果、3ヶ月ちょっとで合格圏です。

正直この記事でぼくがいくら後悔を語ったところで踏ん切りがつかないでしょう。

そして、講師に背中を押してもらうほうがスッと重問に踏みこめる人は多いと思います。

なので、迷っている人は時間がもったいないので無料受講相談をぜひどうぞ。

あなたのことを一番に考えてくれる講師が本当に必要な講座を選ぶ手助けをしてくれます。

自分に本当に必要な講座がわかれば、ぼくのように迷わずその講座にフルコミットして、メキメキと力が伸ばせるでしょう。

>>アガルートの無料受講相談について詳しくはこちら【公式HP】

まとめ:段階を踏んで「良いとこ取り」をしよう!

この記事は

- LECで挫折した過去の自分

- 4Sで努力が報われない過去の自分

の2人に宛てて書きました。

また(ぼくが予備挑戦を始めたのは平成ですが)、

「(アガルートの勢いがある)令和の今から司法試験・予備試験の勉強を始めるぼくにアドバイスするなら何て言うだろう?」

と思って書いた面もあります。

そんなわけで自分にアドバイスすべく書いていたら熱がこもりかなり長い記事になってしまいました。

要点をまとめるとこんな感じです。

- ぼくが実際に受講した4Sも重問もどっちも良かった!でも一長一短で、それらは表裏一体。

- 受験生としてはそれぞれの「良いとこ取り」をしてうまく利用すればOK。

- 初学者や論文の書き方から詰まっている受験生はまず4Sで論パタと過去問をやる(場合によってはアガルートの予備過去問講座も)。

- 3だけでは合格レベルに行くのが難しい人は重問をやる(ほとんどの人が当てはまるはず)。

- 効率よく学習するためにアガルートの受講相談は使おう。

今あなたがどの段階にいるかわかりませんが、これから勉強を始めたり、他校で挫折しているときのぼくなら4S一択です。

ぼくは4Sが未だ世に広まっていないのは4Sを知らない人が多すぎるからとしか思えません。

4Sを知れば必ず納得します。

「納得」どころか、ぼくは憲法の論パタ講義を初めて視聴したとき「感動」しました。

だって、書きだし方から決まってるんですよ。

そんなテンプレを教えてる講座がありますか?

ぜひ憲法の論パタ講義を無料体験で視聴してぼくと同じ感動を味わってください。

>>【バカでも論文が書けた講座!】4S基礎講座について詳しくはこちら【BEXA公式HP】

※期間限定割ありです。

あなたが4S生で、伸び悩んでいるときのぼくであれば重問一択です(できればアガルート論証集も)。

予備試験は何だかんだ知識が必要なので、受験生の多数派が知っているABランク論点を知らないと勝てる戦も負け戦になってしまいます。

ぼく自身、問題で問われることで

- わからないこと

- 知らないこと

が多くてすごく困っていました。

それでも「何とかなるのではないか」ともがきましたが、令和2年度の成績が返ってきて目を覚ましました。

「現場思考力がないバカなのに、知識もないなんて受かるわけねーだろ!」

と。

ひねられた本試験問題でちゃんと「思考」するには時間が必要です。

その時間を残すには「知識」を元に基本事項を高速処理するのがポイントです。

そして、現場で「思考」する際も「知識」を軸に打開していくことになります。

なので、司法試験・予備試験攻略のカギは「解法」だけでなく「知識」にもあります。

周りの受験生がちゃんと書いているのに、自分は

「こんなの知らなかった。。」

となるのは重問をやればもうありません。

それどころか、知識を武器に逆に周りに差をつけることができます。

そして重問を4Sの解法で解くことで4S解法は廃れないし、むしろ洗練されていきます。

「4Sの解法」に「重問の知識」が加われば、鬼に金棒です。

ぼくは今年の予備論文試験でしくじりましたが、それでも成績が大きく向上し論文試験に合格できたので重問と過去問で予備に勝てるのは間違いありません。

10万ちょっとで本当に人生は変わります。

4Sで八方ふさがりの人はよかったら重問をどうぞ。

>>【3ヶ月半で合格ライン!】重問講座について詳しくはこちら【アガルート公式HP】

※この記事を見た人は以下の記事も読んでいます。

コメント